VISVIM

ビズビムが信頼を寄せる ウールの老舗ニッケと職人

Jacket ¥151800 Shirt ¥83600 by VISVIM (VISVIM)

今季、ウールの服が多く登場しているビズビム。このブランドが、世界中の服好きたちから熱狂的な支持を集め続ける理由には、一貫したものづくりにおけるこだわりが服に表れているからだろう。デザイナー中村ヒロキの本質を見極める審美眼とクリエイティブ。そしてそれを支える、その分野のプロフェッショナルといえる職人たちの熱意と卓越した技術。ほかの服には満足できない玄人達が行き着くのがビズビムの服といえる。これまでも、泥染やハンドニットなど本誌ではビズビムのものづくりを巡る旅をおこなってきた。今回は、ビズビムのウール生地が生み出される愛知県は一宮市へと向かった。

ビズビムが信頼を寄せる

ウールの老舗ニッケと職人

愛知県一宮市を中心とした尾州地区は、長良川、木曽川、揖斐川の木曽三川が近くにあり、そうした水に恵まれた土地も手伝って、かつてから繊維業、とりわけウール産業が盛んな地域であった。この土地を訪れると、至る所に目に飛び込むノコギリ屋根の建物たち。これは一日中安定した光を取り込むために北向きに窓を配置した、紡績や染色、織物工場ならではの建築様式である。

この尾州に生産拠点を置くのが、ビズビムのウール生地を依頼し続けている日本を代表するウール生地メーカー“日本毛織グループ会社の(株)ニッケテキスタイル”だ。日本毛織株式会社の創業は1896年。洋服文化の普及期に、「これからはウール製品の時代だ」と先見の明を持った創業者によって開業。戦時中は軍事用の毛布から、戦後は警察官のユニフォームを初めとした国の制服、今でも自衛隊や学生服などウール製品を多く手掛けるニッケ。因みに、今年の夏の甲子園上位8校すべての制服に使われるウール生地をニッケが手掛けているということから、業界の中心的存在であることがわかる。

そんなウール生地を作るための紡績から仕上げまで一貫した製造が可能なニッケだが、ここに在住する1人の俊傑が、今回インタビューをした企画開発、テキスタイルデザイナーの大野正博だ。10年以上前、大野がイタリアのオフィスに駐在していた頃、ビズビムのデザイナーである中村ヒロキと出会う。それから今に至るまでウールといえば大野にものづくりを託してきた、中村が熱烈な信頼を寄せる人物である。

「中村さんはね、多分僕を試し続けているんですよ。次はどんな生地を持ってきてくれるのか?って。中村さんやケルシーさんは、作りたい方向性をしっかりとお持ちなので、毎回出されるお題をどう実現していくか。それが僕の仕事なんです」。そう話す大野の役割を簡潔に説明するとこうだ。次のシーズンで制作したい服のアイディアを中村から共有されたら、ヴィンテージや古い生地見本などのアーカイブをもとにその生地を分析する。そして設計図のような手配書に落とし込み、それぞれの職人と共同で糸を作り、染色し、織り上げて、加工をする。作るものによって時には順序や必要ない工程があることもあるが、このすべての工程が簡単なものではない。

「ビズビムの織物設計・手配書は、ほとんど僕が書かせてもらっています。中村さんやケルシーさんが僕のもとへ『こういう生地を作りたいんだけど……』と持ってくる見本は、100年前のものもあるんです。時には、本当にこれを預かっていいのかと考えるような、江戸時代に作られたお殿様の着物のような貴重なモノまである。そういう、昔の服をベースにすることが多いだけに、現代の技術や素材でどう表現するのかが問題なんです。当時の状態を作るのではなくて、何十年、何百年と経った経年変化を表現しなくてはいけないですから」。

こうした、生地の分析こそが大野のものづくりの核と言える。そして、生地の分析を確かなものにするのが、ニッケテキスタイル内にあるアーカイブルームだ。国内外、古今東西の生地見本が集まるこの部屋で、かつてから大野はルーペで生地を凝視し、番手や目付け、糸の数、混率はどうか……と見続けてきたという。本数を数え、設計図に書き写していく行為。大野は若い頃から、この生地分析を徹底的にやり続けてきた。

「若い頃、イタリアに行った時に日本とイタリアのレベルの違いに驚かされたんです。当時は、一生かかってもイタリアに日本の生地が並ぶことはないと思うほど、レベルの差が激しかったように思います。だから、かなりイタリアの生地も分析しましたよ。知らないことがあるのが嫌だったんです」。優れた生地はどうやって出来るのかを探求し続けた、こうした長年の研究によって、今では生地を見たり触れればおおよそどうやって出来ているのかがわかるようになったという。そして、今ではそんな大野にビズビムをはじめ、海外のハイブランドたちがこぞってウールを依頼するようにまでなった。

古くても新しくても美しいもの

「今回のヘリンボーン素材は、アイディアのベースとなったのは欧州で見つけたという古いコートだったんです。昔は、暖房もない時代ですよね。ちゃんと寒かった。だからそのコートは生地が厚いんです。そのまま作ると現代であれば、厚すぎてしまう。でも、当時のものはファッションではなく、ちゃんと暖かさや着心地がいいという機能性が必ず入っています。だから、出来るだけその感じを出そうと思って作るわけです。古くても新しくても美しいものはいっぱいあって。その中でも今回のように古いものを目指してものづくりをする場合、本質を理解しなければいけない。生地の色味はぱっと見グレーですが、よく見ると青や赤といった様々な色の糸を使っています。似たようなものであれば色数を絞ってコストも下げられて作ることもできる。でも、深みは全く違うでしょうね。このちょっとの拘りが、生地に出てきます。僕はそれを信じているので」。

中村も、Silverで何度かインタビューに答えてくれているが、いつもモノの本質を見つめる姿勢にはとても感銘を受ける。そんな中村が、大野にウールの生地を託す理由も今回のインタビューから存分に伝わってくる。ニッケ(NIKKE1896)のホームページでも掲載されている、中村と大野の対談では、「大野さんはフィーリングを解釈して掴み、必ず近づけようとしてくれます」と中村のコメントが掲載してあるが、大野の真摯なものづくりへの姿勢がそうさせるのだろう。

「僕が思うに、ビスビムは日本の衣なんですよ。袴や着物といったものからインスピレーションを受けたものづくりをしているじゃないですか。日本の衣は平面的ですよね。だから、生地に拘る必要がある。生地に表現の重きを置くというクリエイションが大事になってくるのだと思っています。だから、何年か経ったような美しさ、いつの時代に作られたかわからないけれど、その時代のスペシャルなもの。そういった、これからの時代に残っていくような生地を僕は表現できればと思っています。だから、糸や生地を織る職人も僕が信頼する同じ人にしか頼めなくなってしまうんです。ものづくりの魂がある人にしか頼めません」。

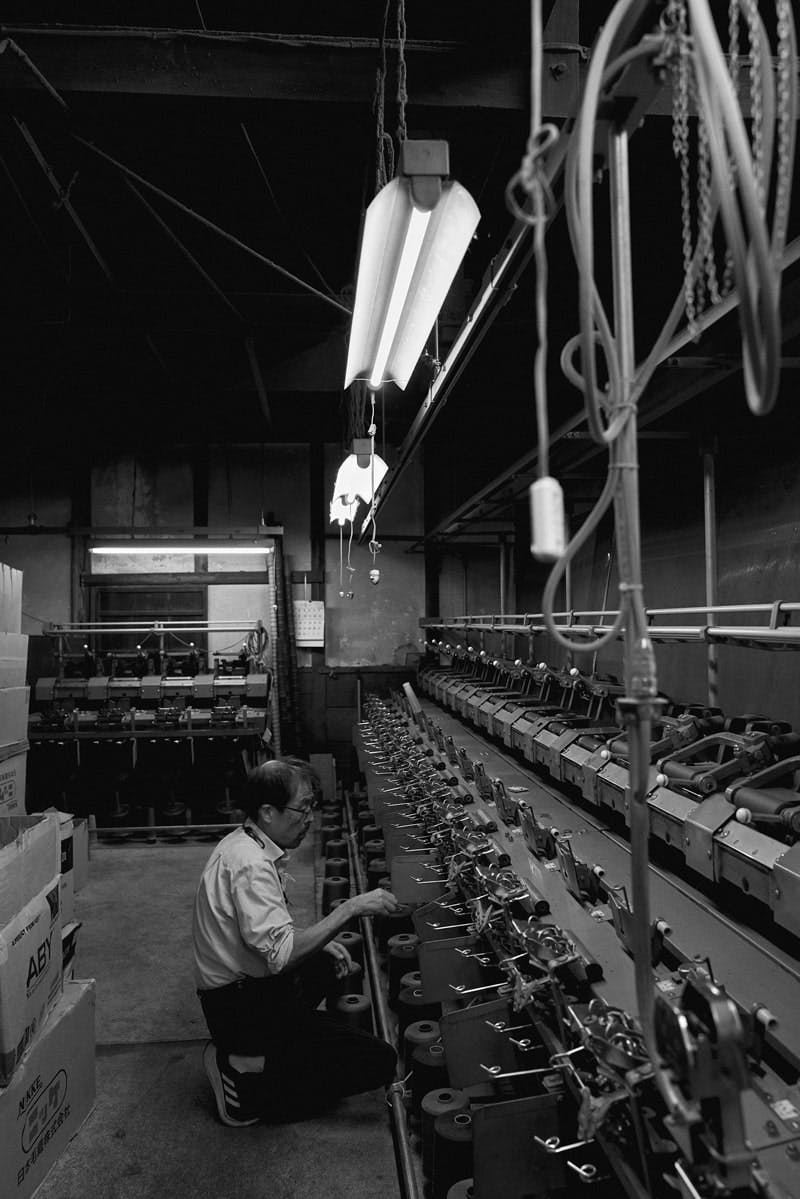

そういって大野が案内してくれたのは、ニッケから車で10分ほどの場所にある撚糸工場。ここでは、複数の糸を1本に合わせる合糸という工程や、それに撚りをかけて糸として使えるための撚糸(ねんし)という工程を行う。ビズビムのウール撚糸は、ほとんどがここで生まれるという。なぜかと聞くと、「無理難題をどうやったら出来るか一緒になって考えてくれるから、間違いない」と大野は太鼓判を押す。この時も、ビズビム2023年秋冬コレクションのサンプルの糸を製造していた最中だった。

「撚糸ができないと織りに進むことができない。とても大事な工程なんです。糸ができれば、それを今度は機屋に渡して生地を織っていく。もっと言うと原料や染色、仕上げの工程など、1つの生地が出来上がるまでに何十人という職人が関わっていくんです。中村さんのアイディアからプロジェクトは始まって、形になっていくそのストーリーの1点1点がすごく面白いんですよ。それを本当にわかっているのが中村さんだったり、ビズビムに関わるスタッフや僕だったりするわけです。お客さんもそう。ビズビムの服は万人受けするものではなく、価値観がわかる人に好かれる服ですから。だから僕たちはそれに応えていかなくてはいけないと思っています。一方で、職人も高齢化が進んでいます。あと何年この生地を作れるのか、という心配は尽きません。ビズビムの服は決して安くはないですよね。それは、生産に関わる職人に少しでも継続してものづくりができるように利益を分けているからでもあると思います」。

この尾州も、後継者不足で工場が無くなったり、伝統的なションヘル織機が減っていくなど時代の流れによって着実に今のようなものづくりができなくなっているようだ。だからこそ、ものづくりに敬意を払って服を選ぶ。その服の生地には、これだけ多くの職人による情熱が込められているのだと知れば、かけがえのない1着となるだろう。大野はこれからもビズビムのウールを通して、職人たちの物語を紡いでいく。

大野正博京都府生まれ。友禅染めを生業とする家系の生まれ、幼少期から和装の加工生地に囲まれた生活を送る。美術大学で染色を専攻し、1987年、日本毛織株式会社入社。同社を代表するテキスタイルデザイナーとして活躍し、自社製品のほか様々なブランドで生地製作の手腕を振るう。

◯visvim

https://www.visvim.tv/jp/

F.I.L.TOKYO 03-5778-3259

VISVIM 03-5468-5424

| Photo Yusuke Abe | Interview & Text Takayasu Yamada |