The Places worth the effort 07 LES SIX (Tottori)

鳥取の新たな文脈を作る 謎多きブランド、レシス

鳥取の新たな文脈を作る

実験的アトリエ

レシス

鉛色の空と荒れた日本海、草木もまばらな広大な砂丘。着陸態勢に入った飛行機の窓から不意に見えたこの景色が、鳥取に来たのだと改めて実感させる。新幹線は通っておらず、移動の通過点となることもほとんどない。そんな鳥取へと向かう理由。それはこの地を拠点とする謎多きブランド「LES SIX(レシス)」の実体に迫るためだ。空港で出迎えてくれたのは、レシスの創始者でありディレクターの川西遼平。同ブランドの新しいアトリエ兼直営店はGoogleマップにも載らない場所にあるため、彼自身が直々に案内してくれるという。そもそもだが、川西の名に聞き覚えのある人は多いのではないだろうか。それもそのはず、彼は学生時代をロンドンの名門芸術大学セントラル・セント・マーチンズで学び、その後ニューヨークに渡って「ランドロード ニューヨーク」のクリエイティブディレクターを務めた人物だ。15年近く海外のファッション最先端で活躍した川西は、一体なぜ鳥取で服作りをするのか?

生まれ育った故郷で

自分のルーツに向き合う

「コロナの影響で急遽帰国することになり、日本でものづくりを続けることの意味を考えました。でも、鳥取出身の自分がいきなり東京や京都を拠点に選ぶことには違和感があって。だったら生まれ育った鳥取をベースに、故郷の文化を吸い上げたクリエイションをすることが自然だと思ったんです。誰もやっていないからこそ面白いし、そうしないと納得がいかない。以前いたランドロードではアメリカの歴史の無さを表現していました。対してロンドンは、いかに文脈を考えてコンテクストを重ねたものづくりをするかが主流。そのギャップを経験したからこそ、鳥取ではロンドンに近いクリエイションを試しています」。

民藝のプロデューサー

吉田璋也という先人の存在

ロンドンとニューヨークで対局的なクリエイションを経験した川西。それを経て行う日本での服づくりでは、ルーツの鳥取に向き合うことにこだわった。そこでまず川西が案内してくれたのは、日本最初の民芸店である鳥取たくみ工芸店。帰国してから頻繁に通っているというこの場所には、川西が鳥取でクリエイションを行う上での全てが詰まっていると言っても過言ではないようだ。

「鳥取には本当に何もないんです。例えばアートだと、そもそも日本には海外のような大規模な作品がない。でも逆に、お皿一枚や料理に日常美を見出す文化がありますよね。それは民藝の話に繋がってきて、改めて調べていくと鳥取にはこのたくみ工芸と、その創業者である吉田璋也という人物がいたことを知りました。彼は民藝運動提唱者の柳宗悦に師事した人物で、開業医でありつつ工芸品を自らデザインし、また他の作家の指導協力も得た。柳にも匹敵する民藝の運動家で、“民藝のプロデューサー”を自認して活動した巨人です。東京の駒場にある日本民藝館と日本民藝協会、そして吉田率いるたくみ工芸の3つの組織によって民藝運動は成り立つとまで言わしめる影響力を持っていました。作家にとどまらずトータルプロデューサーとして民藝に関わった役割が、レシスをディレクションする上で非常に勉強になるんです。鳥取という繋がりだけで吉田と民藝に興味を持ちましたが、ほかにアートがこの地域にはないからこそ、民藝の世界をレシスの重要なクリエイション源にしています」。

民藝について考えるとき、柳宗悦や河井寛次郎、濱田庄司らの名前がほぼ間違いなく挙がってくる。しかし「彼らには別に興味はない」とまで言い切る川西。それは鳥取の文脈を踏まえたものづくりをするという覚悟の強さとも言える。

鳥取県鳥取市栄町 651

0857-26-2367

写真が創造の原点

鳥取の写真史から読み取る

レシスへのインスピレーション

鳥取文化の文脈として川西が目をつけた次なる要素は写真。その鳥取写真史の始まりとなるのが、「芸術写真の神様」と呼ばれる写真家、塩谷定好だ。彼は生涯にわたって故郷鳥取を拠点とし、山陰地方の風物や人物を写真に収め続けた。独特の白の滲み具合と軟調描写を特徴とした膨大な写真群は、国内外問わず多くの人を今も魅了している。そんな彼の功績を讃えた塩谷定好写真記念館が、鳥取市から車で1時間の琴浦町にある。

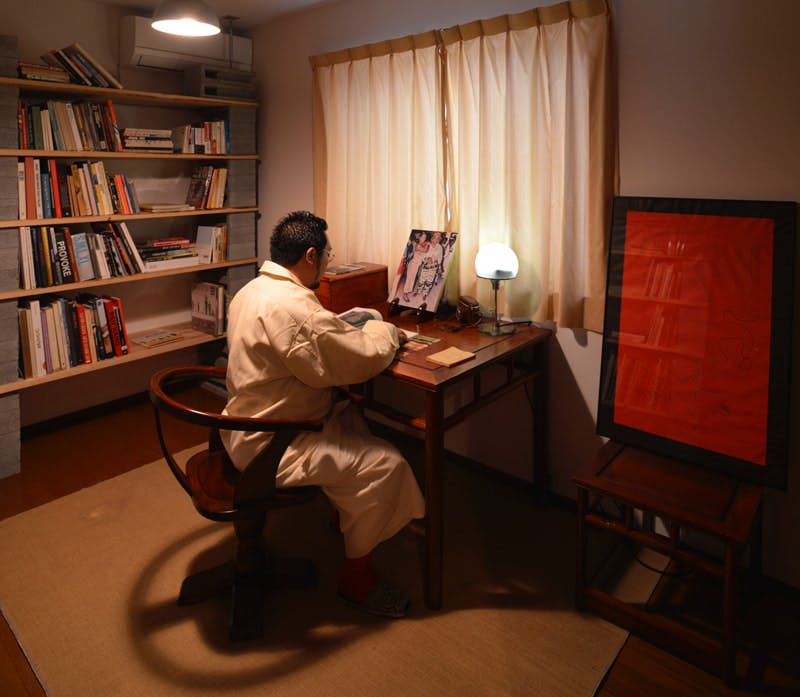

「僕と同じく鳥取出身でセントラル・セント・マーチンズ卒業のファッションデザイナー、山縣良和さん手がけるリトゥンアフターワーズの写真を撮っている濱田祐史さんに教えてもらって。当時僕はまだアメリカにいたので、一時帰国した際に初めて訪れました。この場所はそもそも塩谷が生まれ育った家。今年で築115年の登録有形文化財でもある貴重な建物なんです。とにかく作品の展示の仕方が面白くて。実は、この後お連れするレシスのアトリエ兼直営店は僕の家でもあるんです。だから、この写真記念館には家の中で作品を展示するヒントが詰まっていて。針金でちょこんと作品を吊るす感じや壁の木目の風合いなど、作品と空間の組み合わせで気づくことがいつもありますね」。

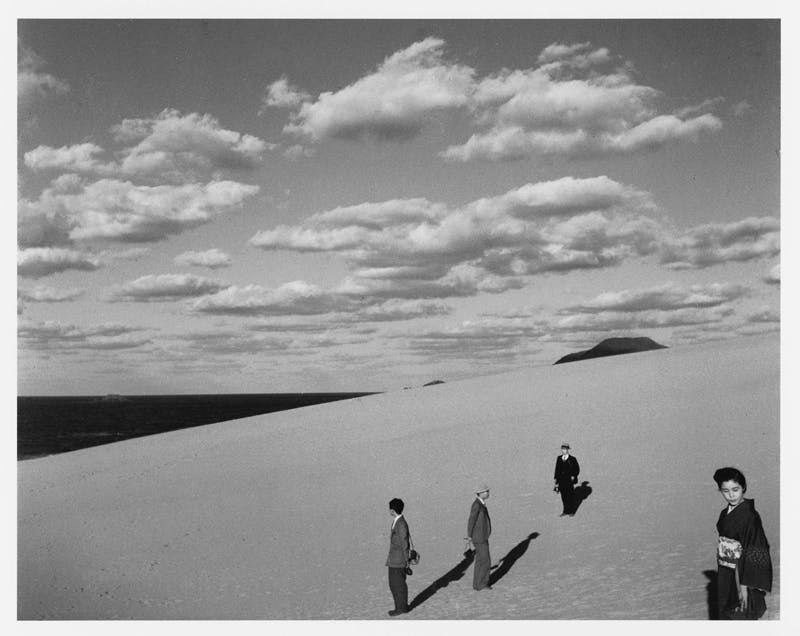

川西が見つめ直した鳥取の写真文化。その系譜として次に挙がるのが写真家の植田正治。植田もまた鳥取の生まれで、山陰地方の空や砂丘、そして人の写真を70年近く撮り続けた。「人をオブジェのように扱う気持ち」と生前に植田自身が口にしたほど、その前衛的な演出手法は注目を浴びた。その作品を見ていると気づくかもしれないが、レシスの2021年秋冬コレクション(ページ右上)のビジュアルは『Ueda-cho(植田調:植田の作風はアメリカやフランスでも人気のことから、日本語そのままに呼ばれる)』をオマージュしたもの。そしてそのビジュアルを撮影したのは、植田正治のアシスタントを長年務め、生涯に渡って今も鳥取で活動を続ける写真家の池本喜巳である。池本は川西が今最も影響を受けている生前の吉田璋也と面識があり、塩谷定好には取材を重ね、彼の写真に対する全てを記録もしている。つまり、川西が向き合ってきた鳥取文化の全ての文脈を紐解く生き証人なのだ。

池本はこう振り返る。「私は植田のアシスタントをしながら、鳥取の偉大な2人の写真家の意志を継いで山陰しか撮らないと心に決めたんです。無くなりつつある古いお店や主人を大判フィルムカメラで撮影して、店内のメニューの文字すらも読み取れるように記録しています。東京で開催した私の初個展の折、植田は『池本くん、わしの写真は“出会いと発見と構成”だけど、お前の写真は“出会いと発見と瞬間”だ。わしの写真と違うだけん』と、私なりの個性を認めてくれたことが、今でも心に残っとります(池本)」。実はこの企画の撮影も池本が引き受けてくれているのだが、それはレシスのビジュアルを共に作った川西からのお願いだったからこそ。絶大な信頼関係にあるこの2人だが、川西は池本との出会いをこう振り返る。

「鳥取の写真の系譜としては池本さんが唯一生きていて。レシスのビジュアル撮影はこの人しか考えられなかったですね。一緒に話し合っていく中で、『塩谷、植田の文脈を踏んで、砂丘で撮ろう』とすぐに決まりました」。もともとファッション写真は撮っていなかった池本。それでもレシスの撮影を引き受けたのは、川西という男に惚れ込んだからのようだ。「初めて会った時にあーだこーだ話していると、作庭家・重森三玲や華道家・中川幸夫の名前が彼の口から出よったんです。その瞬間にビリビリっと感じて。この若さでそんな話をする人なんてそうはおらんでしょ。だから川西さんみたいな世界観を持った人が鳥取で活動し始めたことは大きいですよ。鳥取の淀んだ空気をかき乱して、酸素を供給してくれてるようで。彼が作る服も変わっていて、撮影をしていても絵になるんです(池本)」。

“Sand Dunes”, 1966

Gelatin silver print

Private Collection

鳥取県東伯郡琴浦町赤碕 1568

0858-55-0120

“Sand Dune Landscape with My Wife (III)” 1950

Gelatin silver print

鳥取県西伯郡伯耆町須村 353-3

0859-39-8000

Photo Yoshimi Ikemoto

鳥取写真史の文脈を踏まえ、塩谷定好や植田正治も撮り続けた鳥取砂丘を舞台としたレシスのビジュアル。撮影は植田正治のアシスタントを長年務め、今も鳥取で活動する写真家の池本喜巳。

鳥取県鳥取市吉方温泉 1-655

0857-23-5639

レシスを五感で体感し

アイテムを身に纏う

川西が自身のルーツである鳥取の文化に向き合い、服づくりとして表現するブランド、レシス。川西の案内で辿り着いたアトリエ兼直営店は、Googleマップには表示されない住宅街にある一軒家。「今年の9月までは鳥取にある明治時代の蔵をアトリエにしていたのですが、ブランドとしての収まりがよすぎて。もっと自分の趣味が生々しく見えて、人間臭さや生活の匂い、ブレすら感じられるような、僕の頭の中身を表現した空間にしたかったんです。たくみ工芸で買い集めた牛ノ戸焼きや自ら窯元に足を運んで購入させてもらった浦富焼きなどの焼物、吉田璋也がデザインした筆立てや椅子、重森三玲の書道に中川幸夫の彫刻作品、何百冊とある本や写真集など、まだまだ紹介し切れていないものが山積みであります。ランドロード時代にアシスタントが始めた中国のブランド、ペナルティメイトの手編みニットやアーティスト山口歴の直筆ペイントのデニム、趣味で着るアルニスのボンバージャケットや明治時代の日本の消防士の服など、アーカイブしてる洋服も全て置いてあります。このアトリエに来る人には何から何まで自由に見てもらって構わないんです。わざわざお客さんに来てもらうので、酒は飲み放題でご飯も作る。そもそもですが、うちの服は基本的に不定期のポップアップと僕のやり方に共感していただける一部の卸先でしか販売していなくて。ブランドとしての情報開示すらほぼしていないのですが、それが僕が鳥取で活動するには合っていた。だからこそこのアトリエで僕の全てを体感してもらい、直接コミュニケーションをとった上でレシスの服を手に取ってもらいたいんです」。

川西遼平

鳥取県出身。ロンドンやニューヨークでの活動を経て、現在は故郷鳥取でファッションブランドレシスを率いる。コレクションのテーマに合わせて鳥取内外で活動する作家を招き、川西のディレクションのもとでものづくりが行われる。

住所非公開(完全予約制)

@les__six__

| Photo Yoshimi Ikemoto | Interview & Text Yutaro Okamoto |