VISVIM

VISVIMの 心に響くアイディアとプロダクト

フランスのタンナーから仕入れたラムのヌバックレザーを使ったカバーオール。スタイルは40年代のUSミリタリーの官給品に由来する。植物性の鞣しを施された皮革は厚みと独特のコシ、細かい起毛感が楽しめるのが特徴で、ビズビムでは3年と少し前にこの素材に出会って以来、継続して採用している。

「経年変化がしやすい分、愛着が湧くと思うので、僕らは靴でもベジタブルタンニンの革を使ってきました。今はベジタンの需要はすごく少なくて、9割以上のタンナーさんがクローム鞣しなんですが、ベジタンメインでやっている数少ないタンナーさんと一緒に新しいレザーの開発もしています。クローム鞣しをした後にベジで鞣すベジタブルリタンというレザーも世の中にはあるんですが、僕はクロームアレルギーなのでそういう革は肌に触れれば必ずわかります。透湿性を持たせたかったので、表面をコーティングするピグメントは使わず染色しています」。

¥473000 by visvim

ビズビムが表参道の一角に旗艦店をオープンしたのは今から17年前、スタートから4年が経った頃だった。初のショップに冠した名前は、F.I.L.TOKYO。“Free International Laboratory”の頭文字に由来し、その名が示す通り、世の中に公開されたブランド初の実験場となった。シューズづくりから始まったビズビムもこの頃にはすでにウエアや少量のホームウエアを手がけるようになっていたが、設立から初期におけるそうした状況をデザイナー、中村ヒロキはこう振り返る。

「何が自分にとって意味のあるモノなのか、どんなものが良いプロダクトなのかを手探りしているような心境でした。上辺のデザインや形式じゃなく、本質的なデザインやそれがつくられる過程に僕は惹かれていたので、プロダクトが生まれる目的や意味を突き詰めて、その定義づけをしたかった。ファッションもやりたかったけど、それよりもユーティリティプロダクトをつくった方が本質を目指しやすいと思って、そう考えたときに一番それに近いと感じたのが靴だったんです」。

1971年生まれの中村は、自身を「ミリタリーやワーク、マウンテンギアとか、ヘビーデューティなユーティリティクローズで育ってきた世代」だと認識している。実用品としての洋服に触れてきた彼が特に心を動かされたのが、工業化が進んで大量生産へと移行するよりも前の時代につくられた、不均一でも個性の強い品々だった。

「クラフトだったり、工業製品でも手づくりとのコンビネーションだったり、天然染めのものであったり。昔から人間らしい、キャラクターのあるものが好きでした。あまり真っ直ぐなものよりもちょっと歪んでるくらいの方が愛着が湧くし、ガラスの窓なら完全に閉まっているより、隙間風が吹き込んでいるくらいの方が好きですね」。

重要なのは目的と

手段を履き違えないこと

注染や泥染め、アーミッシュのパッチワークや江戸時代の着物まで、ビズビムというブランドが世界各地の歴史ある工芸や土着の染色法などを折りに触れて取り入れてきたのは、そんな中村のプロダクト観に起因する。そうした手法を選ぶ多くの作り手が売り文句として前面に押し出す中で、ビズビムがそれを声高に叫ぶことはない。伝統的な技法の保護・保全を主題として掲げたりもしない。

「僕はモノをつくっている人間で、ものづくりをするためにビジネスがあるので、そこの目的と手段を逆にしたくないんです。技術を保存したいとか、そういうことが先に来てもまたおかしくなってしまう。僕のプリンシプル……原理原則は、良いものをつくってお客さまにそれを提供すること。クラフトマンというのは同じことをずっと続けて、技術を高めている人たち。素晴らしい手仕事をやっている人々がたくさんいて、そういう方たちとマーケットをつなげるのが僕らの役割です」。

近年で言えばその手仕事のひとつに真綿というものがある。日本では古くからある素材・技法で、蚕の繭から採れるこの極細の繊維をインサレーションとして使うと、衣服にしなやかで自然なドレープと心地よいハリが生まれる。ダウンや通常の中綿が空気層を作ることで保温するのに対し、真綿は繊維自体が含むタンパク質などが人間の運動による摩擦で熱を持ち、それによって暖かさを補完するのが大きな違いだ。

「例えばこれで着物をつくっても、現代ではあまり着る人はいないじゃないですか。それを普通に生活している人も着たいな、格好いいなと思わせるのが僕の仕事なんです。真綿も流行っているからやります、とかではなく、本当に好きで機能的だと思ったから選んだだけ。その結果、産地が復興したり盛り上がったりするのかも知れないけど、目的はあくまでも良いモノ、喜んでもらえるものをつくること。それを忠実にやっていくだけです」。

試行錯誤を繰り返して

自分の胸に問いかける日々

中村はそうした生産現場への敬意を言葉の端々に滲ませる。「ワークショップやクラフツマンシップ、手づくりの現場に支えられています。その人たちがいないと僕たちのプロダクトはつくれない」と言い切る。職人たちも、中村が一過性の興味や話題性のためではなく、自分たちのものづくりに本当に必要なものとして技術や知恵を求め続けているからこそビズビムというブランドを信頼し、時として無理難題に見える、前例の無いオーダーにも応えてきたはずだ。ところで、中村の発言にもたびたび出てくる“良いモノ”という言葉。漠然とした表現だが彼にとってその基準は明確で、ごくシンプルなものだった。

「心に響くかどうかです。こういう仕事をずっとしていると、頭で考えるアイディアと、心で感じるアイディアがあるんですが、頭で考えたアイディアは後で着なくなってしまうことが多いんです。エキサイトしているときはそれがごっちゃになってしまって、そこを間違えることがいまだにあります。でも、大事なのは頭じゃなくて心で考えること。それを一番大事にしています」。

余談だが、この取材時に中村は自宅のあるLAにいて、2ヶ月ほど前にできたばかりだという現地の新たなアトリエ(倉庫を改装したもので、かなり広大なスペース)からPCの画面越しに話を聞かせてくれた。その奥では日本から出向しているという数名の自社スタッフたちが来季以降の企画に向けてあくせくと作業に勤しんでいるのが見える。始まりから21年、ものづくりの精度が上がったという実感はあるかと、最後に彼に尋ねた。

「まだまだ失敗は多いけど、精度は……上がってるよね?」。

中村がアトリエの奥を向いて声を掛けると、スタッフたちが手を止めて笑いながらうなずいているのが荒い画質でも見て取れた。「上がってるそうです」。そう言って中村も笑う。成果は上々、しかし、まだ完成は見ていない。人とプロダクトとを巡るビズビムの実験は今日も続く。

数シーズンにわたって改良を重ね、採用し続けているコットンナイロン生地の製品染めシリーズ。クラシックなモーターサイクルギアに着想を得たダウンジャケットには、中の羽毛ごと製品染めをするという難易度の高いやり方を取り入れている。

「ナイロンの製品染めも、5年くらい前からやりたいと思っていたことのひとつでした。普通の生地染め、反染めをするよりも使用感が生まれたり、個体差が出るので面白いんですが、ハードルが高くてほとんど誰もやりません(笑)。裏地はレーヨンで、表地と裏地をそれぞれ酸性とアルカリ性という別々の染料で染めないとちゃんと色が入らないのですごく大変。でも、うちの優秀なチームが何度も何度もトライしてくれて、サンプルを持って『こういうイメージです』と見せてくれるので、その積み重ねで実現しました」。

¥246400 by visvim

継続してリリースしているオーセンティックな5ポケットジーンズだが、今季は新たな加工に挑戦。きっかけは以前に中村が訪ねた化繊を扱う工場で、ナイロンを製品染めして縮絨加工を行う機械に出会ったこと。この工程には強めの化学薬品が必要だが、排水などの兼ね合いで実践できるところは少ない。

「それがずっと頭の片隅にあって、ある時、あの機械にコットンを入れたらどうなるんだろう?と思ったんです。と言うのも、僕が質感が格好いいと思ったヴィンテージのデニムは長い年月の経過や海外の強い乾燥機にかけられたことで油分が飛んでいるんです。それに対して、ビズビムのデニムは少し綿の中の油分が多く感じていました。実際にデニムをその機械にかけたら、大きかった生地が30%から10%くらいの大きさに縮んでしまって。触ったらカチカチなんですが、インディゴがグッと濃くなり、白い部分はちゃんと立っていて、だいぶドライになりました。そこからアジャストして加工プロセスに取り入れています。完成までに3年近く掛かりました」。

¥165000 by visvim

ゴージ位置が低めのレトロな設計と、コンテンポラリーなゆとりとの対比が面白いチェスターフィールドコート。“ニッケ”の呼称で知られる、明治時代創業の国産ファブリックメーカー、日本毛織の協力のもと開発したビズビムオリジナルのツイード生地を使用している。ウールにリネンとシルクが混紡されていて、通常はやわらかく、なめらかになりがちなこの混率でもクラシックなツイードらしい硬さとドライな肌触りを保っているのがポイントだ。展開は全国のF.I.L.各店のみ。

「ニッケさんはおそらく、毎シーズン一番多くのビズビムの生地をつくってくれていると思います。この生地については、元々僕がフランスの古いレザージャケットを持っていたんですが、そのライニングにツイードのようなウール地が使われていて、それを上質なコートに仕立てたいと思ったのが始まりです。色合いも古着の天然染めのブラウンから採っています。男らしくてワイルドだけど、着やすいものを目指しました」。

¥180400 by visvim

すべて手作業でメリヤス編みされた、正真正銘のハンドニット製カウチン。独特の色柄は中村が所持していた往時のブランケットがイメージソースで、技術が発達していない時代特有の柄のブレや色褪せ、さらには取り込まれたホコリなどの不純物すらもインスピレーションソースを取り巻く味わいの一環として、正確に再現されているのがよく見るとわかるはず。ボタンは編み地のボリュームとマッチした大ぶりなレザーのくるみボタンで、それを掛けるボタンホールもハサミを入れず、編みのテクニックだけであしらわれている。「ウールの原毛を赤く染色するコチニールだけで4色使っていて、それを自然なムラができるように編み立てていただいています。僕としてはいつもできるだけ天然染めや手作業の人間性を活かしたいと思っているんですが、柳内先生はいつも無茶なお願いに職人技で応えてくれます。そんな日本の職人さんたちには、本当に感謝しかありません」。

¥484000 by visvim

すべて手編みのカウチン その1着ができるまで

「最近はシャンソンを歌うのが楽しくて。結構いいセン行ってるって言われるんですよ」。ニッター・柳内章江はにこやかに、いたずらっぽく話す。この道50年を超えた、国内随一の手編みの名手。そう聞くと偏屈で寡黙な職人像が頭に浮かびそうだが、70歳を過ぎた彼女はまるで子供のように朗らかだ。彼女は名だたるいくつもの国内デザイナーズブランドのニット製品の生産を長年請け負ってきた人物で、先のカウチンをはじめ、ビズビムのニットウエアも彼女が手がけるようになってもうずいぶん時間が経つ。先の中村の発言にもある通り、様々なアーカイブと向き合い、そこから見出したビズビムの特殊なアイデアを具現化できるニッターは、おそらく世界中を見渡してもそういない。しかし、彼女は毎回、それに確かな品質という形で応えてきた。

「私、断ることがあまり無いんですよ。新しく『こういうこと、できませんか?』って聞かれたとき、『できません』って答える人、結構多いんですよね。でも私は、どうやったらできるかな……ってずっと考えます。そうすると、やり方が思い浮かぶんです。若い頃に編み物学校に通ったけど、そこで習ったことなんてほんのわずか。私は実際の職歴のなかで技術を上げていったんです。何とかしてやろう!って思っちゃう。イエスマンなの(笑)」。

大切なのは、良いものと

そうでないものを見分ける目

機械では表現しきれない編み目の味わい深さや正確な色柄の表現など、彼女のニットの質の高さは初心者でも感じ取れるが、意外にも手編みする上でもっとも難しいのはそうした点よりも「指定されたサイズ通りに仕上げること」だと言う。どうしても編み手のクセが出やすい反復作業だけに、進めるほどに当初目指した大きさからのブレが発生しやすいということらしい。

「私自身はデザイナーになろうとか、そんなつもりは元々無くて。それよりもデザイナーさんが要望したものをいかに現実化するかっていうことが好きなんです」。

彼女が編み物を始めたのは専門学校へと通うよりもはるか前、小学生時代にまで遡る。当時はデパートなどで毛糸を買うと、副次的なサービスとして編み方や縫い方を教えてくれることがよくあった。製菓店を営んでいたという彼女の家には毛糸の行商が訪ねてくることもあり、そうした人から編み物の基礎を教わったのが原体験だ。その後、小学校の卒業前には編み物と洋裁で自分が着るためにタンクトップやジャンパースカートをつくっていたと聞けば、その傾倒ぶりがうかがえる。心温まる昭和の回顧録、ステレオタイプの素朴な文学少女を想像してしまいそうだが、柳内は「私、昔っから理数系なんです。数学、めっちゃ得意ですよ」とバッサリ。続けて、ニットを編むことは数学的な作業なのだと彼女は言い切る。

「上から下までの段数を数えて、裾の目数とバストの目数、襟の目数っていうのが全部変わってくるから、それを把握するんです。その上で、なだらかに段を変えていくにはどうしたらいいかと考えます」。

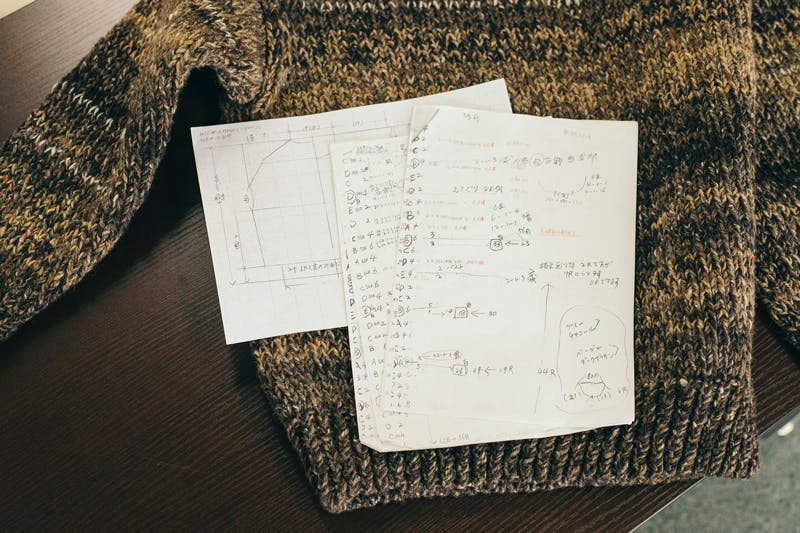

実際に彼女が見せてくれた仕様書にはおびただしい量の数字が書き込まれていて、さながら精密機械の設計図のような様相を呈していた。門外漢が見ればニット制作のための資料とすらわからないだろうが、彼女はこれを眺めれば完成形がある程度イメージできると言う。そうしたロジカルで数学的な発想力と、狂いなくそれを形にしていく手先の器用さ。生粋のニッターである彼女はその両方をこの上なく高いレベルで持ち合わせているが、曰く、最も重要な能力はそこではないそうだ。

「1番大切なのは目なんです。これはいつも言ってるんですけど、その作品が美しいのかそうじゃないのか、見分ける目が無いとそもそも上には行けないんですよ。私の生徒さんでも、何も聞いてこないと変なものが出来ちゃう。でも、その編みが良くないんだって気づかなければそもそも聞かないじゃないですか?その目があれば気づいて、直していけるんです。もちろん、私にとってのパーフェクトが相手にとってのパーフェクトかはわからないけど、私の中ではそうすることで課題が解消されて、きれいだなと思えるものができるんです。その満足を得られた時に、疲れが取れるのかも」。

彼女は現在、自分自身の身に付けたニッティングの技術を教えるための教室をプロとアマチュア、両方の人たちを対象に開いている。彼女の現在のテーマは、今後もどれだけ職人として第一線で活動を続けていけるかと、その間にいかに自分が培ってきたものを伝えていけるかだ。彼女が編み物の道を志す時、勝ち気だった彼女の母親は「ほかは何もしなくてもいいから、人の倍編みなさい」と言ったそうだ。そこから50年、彼女はそんな教えを守ってきた。辞めようと思ったことはなかったのだろうか?

「ほとんどないです。でも、仕事が忙し過ぎて嫌になっちゃって、一回だけ休んでみたことがあるんですよ。何でこんなに頑張らなくちゃいけないの!って。でも、それで1週間遠ざかったら編み物をしない生活に飽きちゃった(笑)。仕事ってありがたいなって、思いますね」。

そう言って、目の前にあるカウチンのボタンホールをサクサクと編んで形にしていく柳内。彼女が言うにはこの1着を編むのには7日もの期間が必要だそうで、「これが1色だけの糸なら半分の時間でできるのよ」と笑う。もちろん、これだけの日数がかかるものを量産するには、すべてを自分ひとりで完結させることはできない。北海道から四国、九州まで全国各地にいる、信用できる腕利きのニッターたちと連携を取りながら、安定した高品質で生産をしていくのだ。

長年続けてきたことで

確信できた手編みの価値

「ニッターさんごとにクセがあるから、最後の仕上げは必ず私がやります。できるだけ監督業に徹したいんですけど、忙しくなると監督プラス職人もやらなくちゃいけない。あんまりそれが続くとパニックになっちゃいます(笑)」。

それでも、どんなに急いでも雑につくることはしないと彼女は言う。どれだけ納期が迫っていても、ダメな部分は必ず解いて、やり直すのが柳内の流儀だ。そうした職人同士の横のつながりも手伝ってか、世間が思うような生産現場の閉塞感は彼女の仕事においてはまったくない。次世代の職人も各地で育っているのが実情だ。

「編み物が好きで、やりたい人は昔から減ってないんですよ。だけど、その人たちが仕事にしようとしたときに、食べていけない。そこに問題があるんです。素敵だし欲しいけど、どうしても時間がかかる手編みのニットは値段が高くなるから買えないっていう人も多くて。でもキュビズムさん(ビズビムの会社名)のお客さんには、それでも価値を感じてくれる人が多いからすごいなって思います。同じような機械編みのものが安く売ってたら、高いものの価値を認めるのってすごく難しいでしょうから。でも、ちゃんとしたウールでしっかり手編みされたものは一生着られると思います。気に入って大事にできると思うし、メンテナンスして、穴が空いても直したり継ぎ接ぎしたりしたら味だと思える。そういうものになってほしいなって、ずっと思ってやってます」。

彼女はともに働く職人や、ものづくりの現場のことをいつだって気にかけている。

「いくらデザインしても、作り手がいなければ製品はできないんだぞっていうのを私は言いたいです。同じデザイン画だって作り手によって出来は月とすっぽんぐらい違いますからね。だけど、日本くらい職人さんのお給料が上がらない国も珍しいんだそうです。誰が悪いの?っていつも考えちゃう。政治が悪いのかしら?みんなお金のことばかり考えてるでしょう。ボランティアでやってくれる総理大臣、いないかしら。日本を良くするのって、やりがいあると思うんだけどなぁ」。

今も課題や障害は尽きない。しかし、それでも彼女が半世紀以上も続けて来られた理由は、ニットが好きだからという単純明快なものだ。

「好きなものがあれば、挫折したり苦しいことがあっても乗り越えられるから。何度も経験しましたよ。それに、みんなが助けてくれる。世の中、意外とみんないい人たちばかりだから、自分が頼みを聞いていれば、自分が頼ったときにも力を貸してくれるんです」。

ハンドニットを着るということは、そうした多くの人間模様に触れることだ。もちろんそれはただの一側面に過ぎないが、プロダクトと向き合うきっかけとしては十分だろう。

「私が誰にも負けないのは、本当に編み物くらいなんです。時間はかかるけど、手編みに不可能は無いって、私は思います」。

そんな柳内のつぶやきはアトリエの隅のラジオから流れる音に消え、彼女はまた視線を落として棒針をせっせと動かしていく。この1着は、どんな人の手に渡ってゆくのだろうか。

| PhotoToru Oshima Tomoaki Shimoyama | Interview & Text Rui Konno | Edit Takayasu Yamada Yutaro Okamoto |