TOKYO DESIGN STUDIO New Balance

ニューバランスの可能性を広げる 実験的な東京デザインスタジオ

大きな指標を打ち立てる、

最小チーム

「The Intelligent Choice」。かつてニューバランスは992の広告を打ち出す際にこんなフレーズを添えたが、その謳い文句はもはや特定のモデルに留まらず、このブランド自体の形容として強い説得力を感じさせる。設立から110余年、華美に走らず、奇をてらうことなく、ひたすらフィットやクオリティと向き合ってきたグローバルアスレチックブランド。近年の躍進は誰もが知るところだが、その背景に「東京デザインスタジオ」の存在があることを知る人は、きっとあまり多くないだろう。

東京デザインスタジオ(以下TDS)はニューバランス社内にある、約10人という超少人数編成のクリエイティブチーム。発足時に拠点となった“東京”の名を関してはいるが、ボストン本社に所属するグローバルチームだ。その目的について、TDS創設時からのメンバーであり、主として日本で活動しているモリタニシュウゴはこう語る。「2012年にスタートした当初は、元々ライフスタイルカテゴリーの中の開発スタジオのような位置づけでした。コマーシャルな部分の要望は会社からもあまり無くて、より新しいもの、ニューバランスのチャンスをより広げられるようなものを提案するのが役割です。ボストンの本社にあるパフォーマンス(スポーツ)チームとライフスタイルチームのギャップを埋めて橋渡しするのも僕たちの仕事ですね。実験的なラボのようなもので、この人数のチームは社内でもかなり小規模なんですが、あまり人が増えると決断力やスピードが鈍るのでなるべくタイトにやって行こうと話しています(モリタニ)」。

もちろん、個性的なブランドや外部のデザイナーとのジョイントワークはいつだって新鮮で刺激的だ。しかし、そうしたコラボレーションは、既存のクラシックモデルがベースになる場合も多い。その点、内部発信のTDSでは機能性や形といった点から、まったく新しいモデルを生み出し得るのが大きな違いだ。とは言え、あくまでTDSもベースにあるのはニューバランスが長年培ってきたクラシックな部分で、無闇にアヴァンギャルドなデザインに傾くことはない。この日モリタニが履いていた“RC エリート v2 バイ TDS”もそうした姿勢を象徴する一足だ。

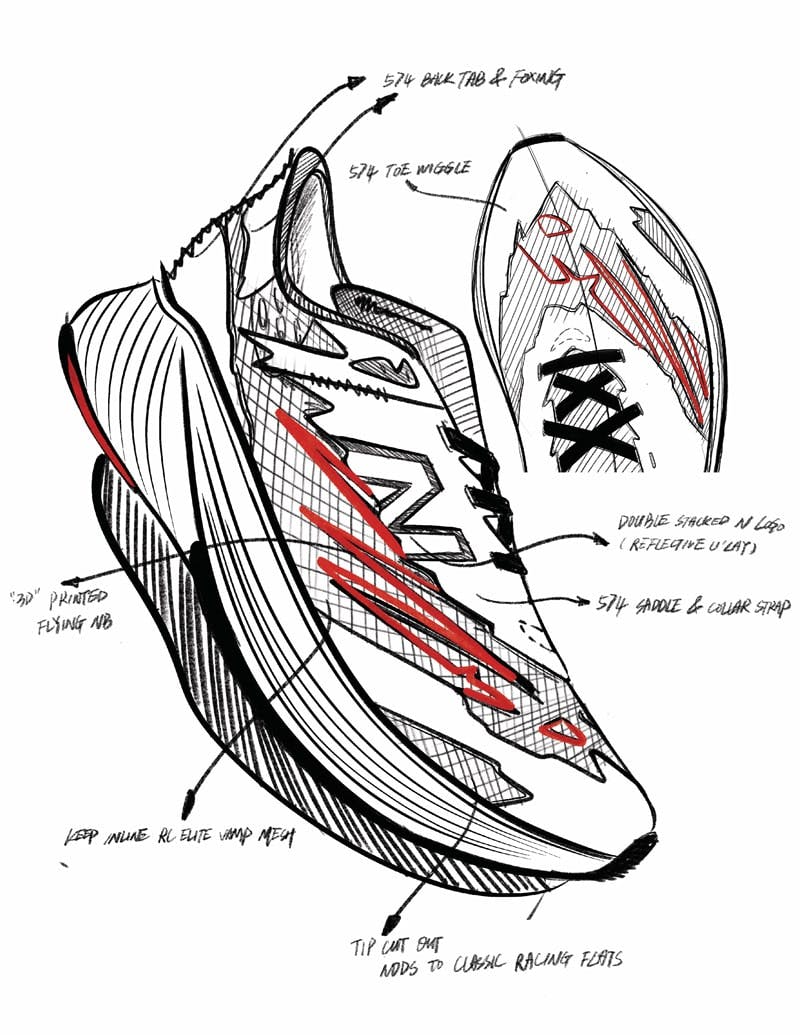

「ニューバランスのランニングシューズの最高峰、“RCエリート v2”とヘリテージモデルの象徴でもある“574”をオーバーラップさせたんだ。そのコントラストを活かして、アイコンの進化を強調したかったんだよね(ウー)」。そう教えてくれたのは、このモデルを手掛けたデザイナーのウー・ユエ。ボストン本社で辣腕を振るう彼は、近年切ってのスマッシュヒット、“2002R Protection Pack”を生み出した人物でもある。まるでコラージュされたようなシンセティックスウェードとニットアッパーのレイヤーはフューチャリスティックだが、確かに、どこかレトロなニューバランスのムードも残している。すでに出来上がったフォーマットに色付けするのではなく、1から新しいものを生み出す彼らの仕事はトライ&エラーの連続だ。プロダクトとマーケティング、両方のマネージメントを担当しているジョー・グロンディンはふと、その一端が垣間見られるエピソードに触れた。

「2018年、TDSが対外的に初めてブランディングされたタイミングで、アパレルとのカプセルコレクションで発表した“R_C1”というスニーカーがあるんだ。このシリーズの続編として“R_C2”がリリースされたんだけど、その後に発売したモデルは“R_C4”。3番目の“R_C3”はフィッティングテストで生じた問題をどうしても克服できなくて、キャンセルになってしまって。靴下みたいなニットアッパーのモデルで、僕たちみんな気に入っていたんだけど、ヒールにつけていたCRという硬い樹脂のパーツから、履いていてかかとがズレないようにする方法がどうしても見つからなくて、“R_C3”はネーミングごとスキップした。こういうことが、実はよくあるんだよ(ジョー)」。

目指すは希少性より、

最高品質でハイプたり得ること

1足のシューズの開発には、大抵の場合で年単位の時間を要する。しかし、それでも決して潤沢とは言えず、限られた開発期間の中で目指した完成度にたどり着けないことも決して少なくない。フィットとクオリティが要のニューバランスであれば、そのジャッジのシビアさに疑問を挟む余地はないだろう。モリタニは、自分が籍を置くニューバランスのこうした姿勢を客観視して、「つくづく、マジメな会社だなぁと思います」と笑う。ジョーの仕事観は、まさにマジメでひたむき、いかにもニューバランスらしい。だが、一方で彼はTDS外でジョウンドやダブルタップスといったブランドとのコラボレーション企画にも携わっている。長い時間を費やす愚直なプロダクトの開発と、タイムラインを埋め尽くすようなハイプな企画はまったく真逆のものに見えるが、実際はそうじゃない。

「僕たちは本当の意味で野心的でハイプな製品をつくり上げている最中なんだ。それは限定品みたいなものではなくて、インラインのプロダクトをさらに高めたようなもの。ニューバランスのシューズは、ほとんどのシューズブランドのものよりも価格帯が高いと思う。ほかのブランドについて何も言うことなんて無いけど、僕たちはスニーカーの中でも、最高の品質のプロダクトとして自分たちを位置付けようとしているのかも知れないね(ジョー)」。これが、ジョー・グロンディンのハイプ観だ。100年以上のヒストリーと膨大なアーカイブと向き合い、ヘリテージモデルとのクロスオーバーや前衛的なデザインアプローチによって、自社の新技術の活躍の場を切り拓いてゆくTDS。そして、社内では生まれない個性や視点によって、ブランドに新たな可能性をもたらすコラボレーション。ベクトルこそ真逆だが、どちらもニューバランスがクラシックでありながら、常にフレッシュネスを保ち続けるためには不可欠な存在なのだ。

「エメ・レオン・ドレ(ALD)を手掛けるテディ(・サンティス)に打診をしたのも、ALDとの2年間のコラボを通して、ニューバランスのヘリテージとしてのメイド・イン・USAラインに新しい命を吹き込んでくれると思えたからだよ。彼はプロダクトだけじゃなく、マーケティングやビジュアルも一貫して見られる人だからね。その点、TDSはクラシックなメイド・イン・USAとはある意味正反対かも知れない。伝統を現代化するという点では一緒だけど、期待されるのはビジネス規模じゃなく、デザインや言語、素材や色などを通してブランドに刺激を与えることだから(ジョー)」。目まぐるしく情報が更新される現代で、新たなヘリテージをつくることは決して簡単じゃない。それでもTDSは、ニューバランスの歴史をさらに押し進める旗手となるべく、今日も新たなプロダクト開発の試行錯誤を続けている。

スニーカーとTDS、

そしてニューバランスの現在地

「僕はまだ5年しか今の仕事に携わっていないけど、その間だけでもデザインの手法やアプローチはどんどん変わってきてる。だけど、変わらないこともあって、それがデザインには常に目的があるということ。ストーリーを生み出したり、プロダクトを通じてメッセージを伝える能力が、デザイナーには重要になってくると思う。本当に、すごくすごく重要だよ。それがただのスニーカーでも、背景にストーリーがあればもっとエキサイティングになるんだ(ウー)」と彼は自分の所信を確かめるように言う。

「同感だね。今世の中にある多くのものには実体や存在理由が欠けているから、現れては消えてがすごく早く見える。でも僕らがやろうとしていることには確かなストーリーがあるから、きっと息の長いものになってくれるはずだよ(ジョー)」。

リモートでのインタビューに応じてくれた彼らがいるボストンは、もう夜も遅い。そんな彼らを画面越しに労うモリタニがいるのは、1F部分がショップとして一般公開されているTDSの日本橋浜町のアトリエ“ティーハウス”だ。古い蔵を移築した設計に、茶室をもじったそのネーミング。「正直、日本人の僕としては少し気恥ずかしいところもあったんです。TDSの名前に“東京”と付くところも。だけど、ジョーやウー、ほかのメンバーに『これがいい!』って、押し切られましたね(笑)(モリタニ)」。発足は日本、メンバーの大半はボストンを拠点とし、見据えているのは世界と未来。「せっかくできたこのティーハウスにも、コロナ禍でまだジョーやウーは来れていないんです。早く彼らにも見せてあげたいですね」。過去と未来、そして各国を行き来するTDSのクリエイティビティ。マジメなニューバランスが創業1世紀の時を経て栄光を掴んだのは、決して偶然じゃない。

モリタニシュウゴクリエイティブデザインマネージャー。武蔵野美術大学、セントラル・セント・マーチンズを卒業し、いくつかのデザイナーズブランドで経験を積む。2012年にニューバランスに入社し、同年、東京デザインスタジオの発足に携わる。

ジョー・グロンディンストラテジックビジネスユニットマネージャー・プロダクトマーケティングライフスタイルアドミニストレータ。ニューバランスでは主にライフスタイルカテゴリを担当し、様々なコラボレーションを成功させてきたヒットメーカー。現在はエナジーと呼ばれるスペシャルプロジェクト全体を含むプロダクトを総括し、指揮を取っている。

ウー・ユエデザインインターン&アプレンティスマネージャー・デザインライフスタイル。大学卒業後にシューズデザインを学び、2017年より現職に。現在はボストン在住で、自宅のアトリエと本社とを行き来しながら、日々グッドデザインのインスピレーションを探す日々を送っている。

| Photo Ryosuke Hoshina | Interview & Text Rui Konno | Edit Yutaro Okamoto |